これで完ぺき!理科の総まとめ(地球と宇宙)

※イラストをクリックするとデジタル教材で学習することができます。

地球・月・太陽

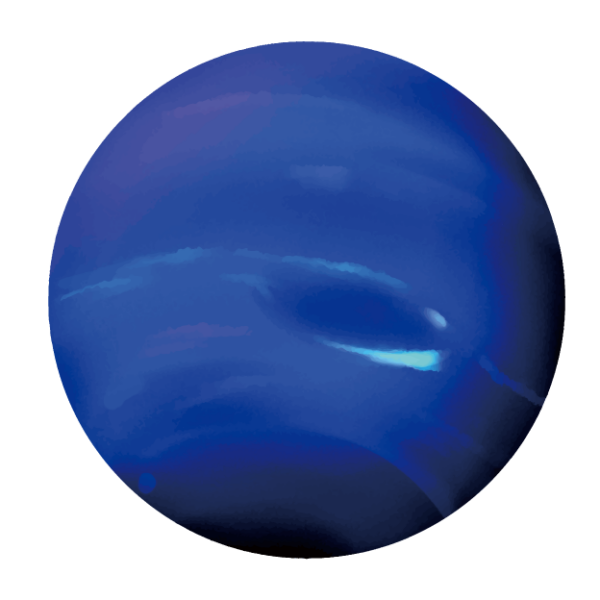

地球

岩石でできており、地球は酸素を多く含む大気と豊富な液体の水があり、生命が存在できる条件を備える。(※Dagik Earthへの外部リンク)

地球の構造3Dモデル

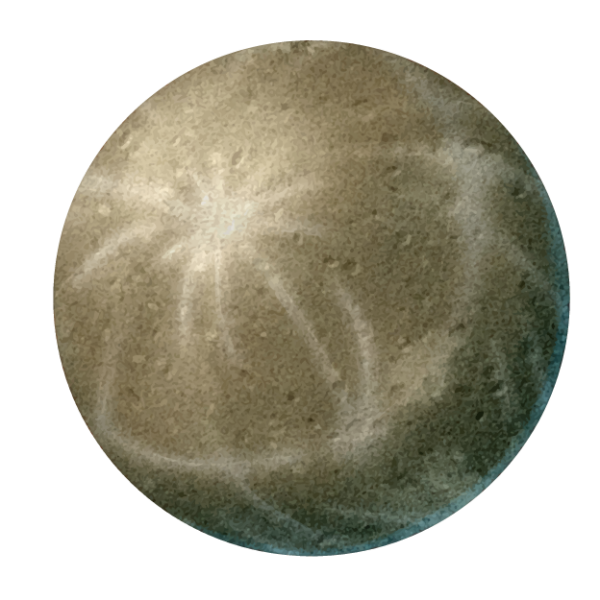

月

大気や水がほとんどなく、地表の温度は-170〜110℃と場所による差が大きく生命が存在できない。(※Dagik Earthへの外部リンク)

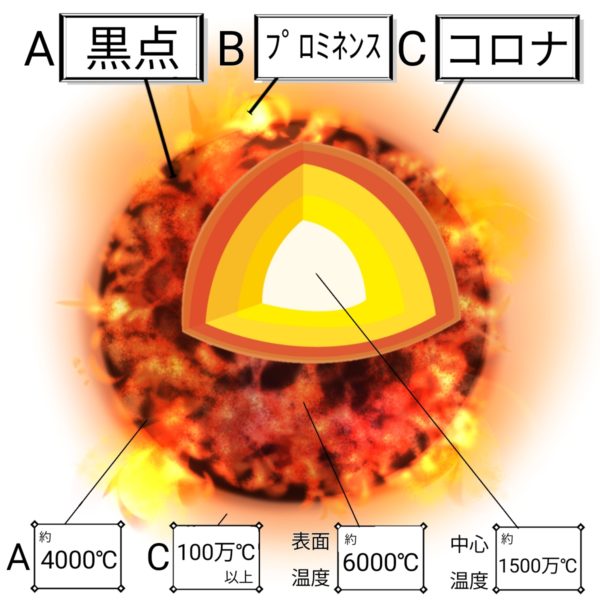

太陽

恒星

太陽のようにみずから光や熱を出す天体

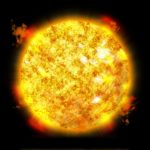

太陽

高温のガスで出来た太陽系の恒星。球体で自転している。

表面温度約6000℃、 中心部約1500万℃

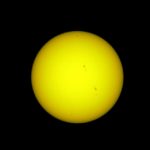

黒点

太陽の表面にある黒い斑点、周囲より温度が低い。

プロミネンス(紅炎)

太陽の表面からふきでるガス

コロナ

太陽をとりまく高温のガスの層

太陽や星の見かけの動き

地球の動き

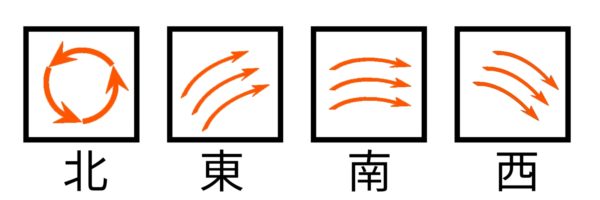

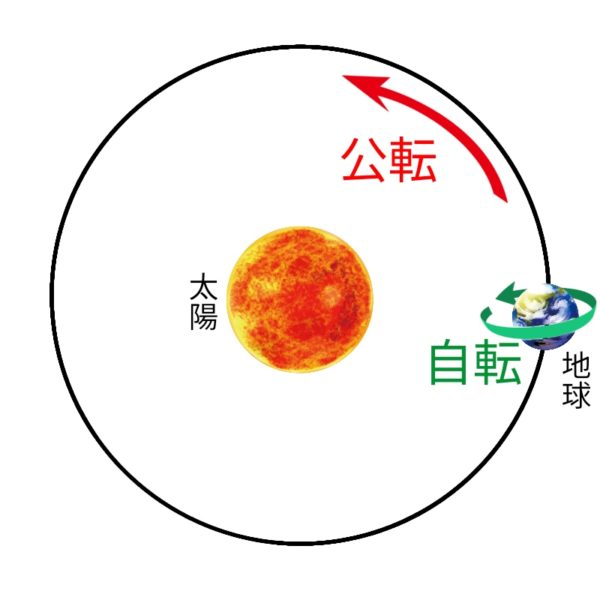

地球は地軸(北極と南極を結ぶ軸)を中心に西から東に1日1回自転している。(北極側から見て、反時計回り)

※太陽や星の動きは自転による見かけの動き

太陽系の天体

天体

太陽、地球、月など宇宙空間にある物体の総称

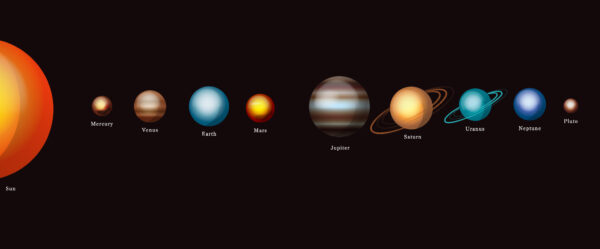

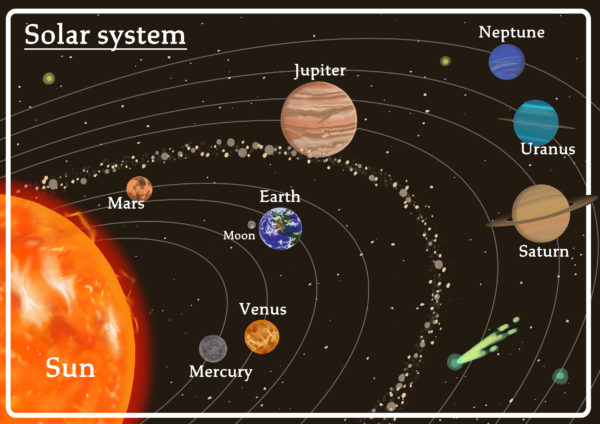

太陽系

太陽とそのまわりを公転する8つの惑星、衛星、すい星などの集まり。

太陽系の3Dモデル☀🌌

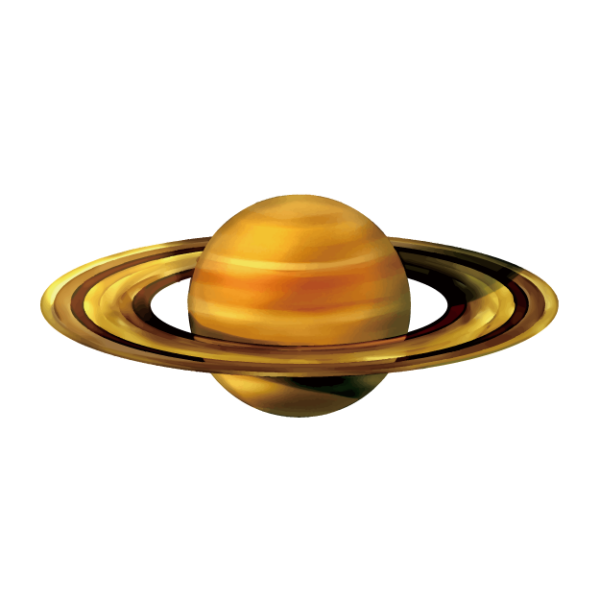

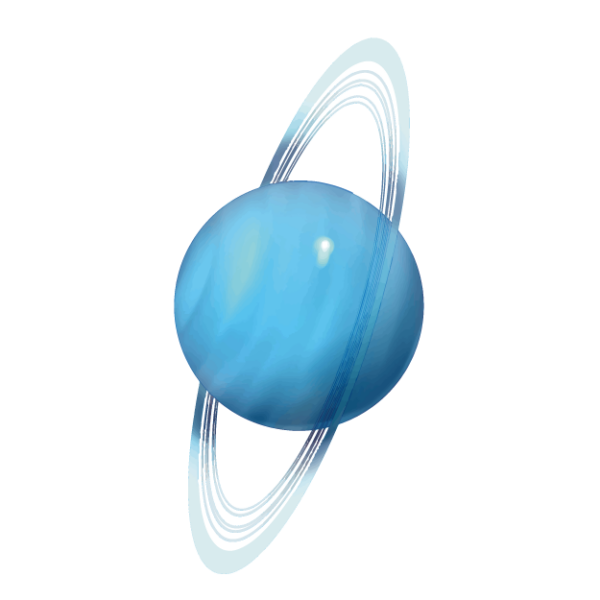

惑星

太陽のまわりを公転する大きな天体。太陽の光を反射して光って見える。

太陽に近い方から

水星 金星 地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 の8つがある。

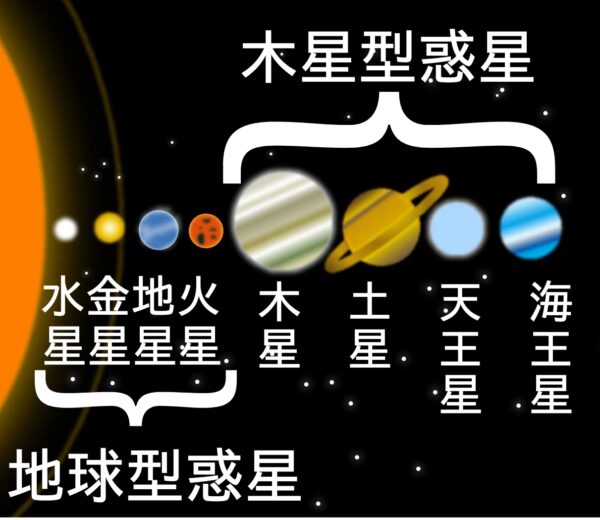

地球型惑星 ← → 木星型惑星

地球型惑星

主に岩石でできている。小型で密度が大きい。(水星、金星、地球、火星)

木星型惑星

主にガスや氷でできている。大型で密度が小さい。(木星、土星、天王星、海王星)

太陽系の惑星3Dモデル🪐

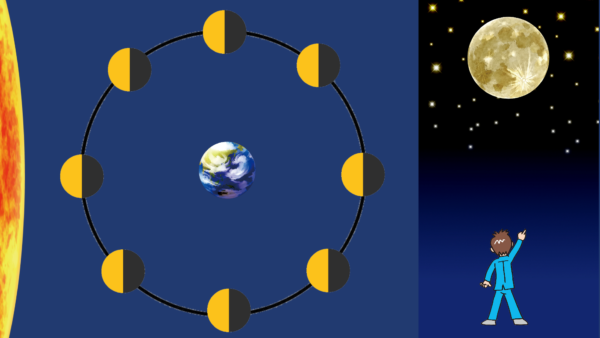

衛星

月のように惑星のまわりを公転する天体。

小惑星

主に火星と木星の間にあり、太陽のまわりを公転する。

太陽系外縁天体

海王星より外側を公転する天体。(例)めい王星

すい星

細長いだ円軌道で太陽のまわりを公転する。

光年

星は遠いところにあるため、光が1年間に進む距離を単位とし〔光年〕で表す。(例)北極星→430光年

※光の速度 → 1秒間で地球を7周半

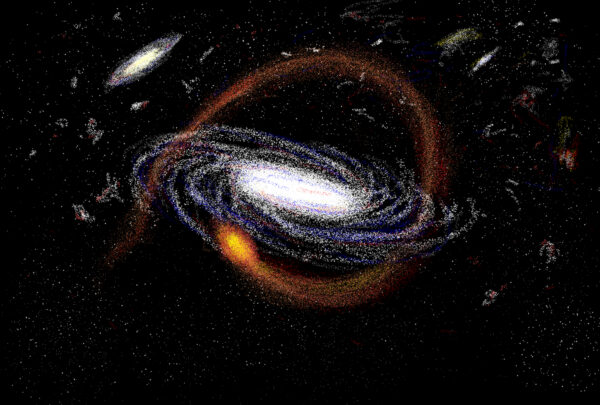

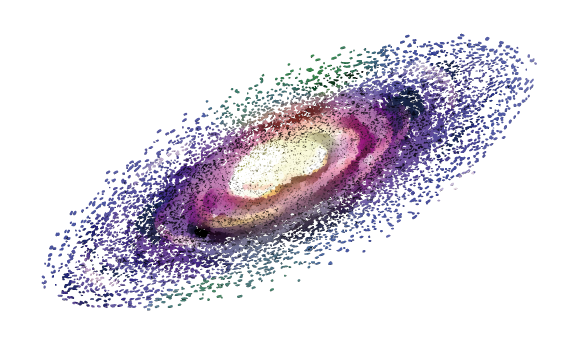

銀河と銀河系

銀河

恒星が数億~数千億集まってできたもの。

銀河系(天の川銀河)

太陽系が属する銀河。幅10万光年。太陽系は天の川銀河の中心から約3万光年に位置する。

銀河系の3Dモデル🌌

太陽と恒星の動き

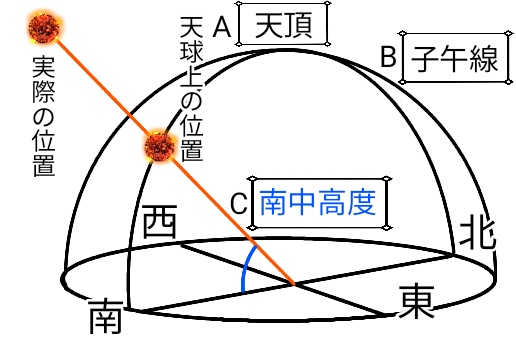

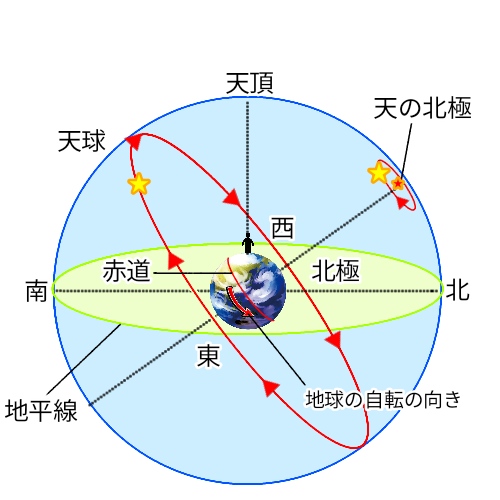

天球

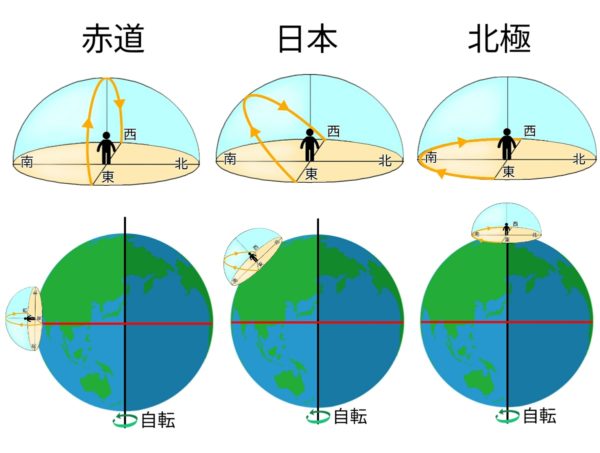

見かけ上の球形の天井、天体の位置や動きを理解しやすくする。

天体の位置は方位と高度で表すことができる。例:北極星(北、36°)

天球💫

高度

観測者から見て、地平線と天体の角度で表す

南中高度

北半球では、天体の高度は南にきたとき最も高くなる。このときの高度を南中高度という。

天の子午線

天頂を通って南北を結んだ線

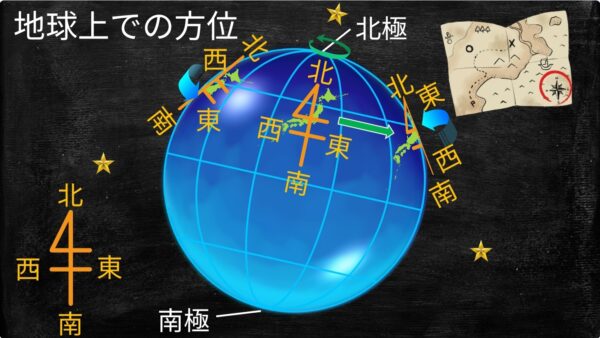

地球上での方位

北極側が北、南極側が南の方角となる。

太陽の一日の動き

- 太陽は地球の自転によって見かけ上、動いているように見える。(日周運動)

- 太陽は子午線を通過するとき高度がもっとも高くなる。これを「太陽が南中する」という。また、このときの高度を南中高度という。

日周運動

地球の自転によって天体が1日1回地球のまわりを回っているようにみえる見かけの動き。1時間で15°動く。※1日=24時間、1日で360°(1周)、1時間当たりは、360°÷24=15°

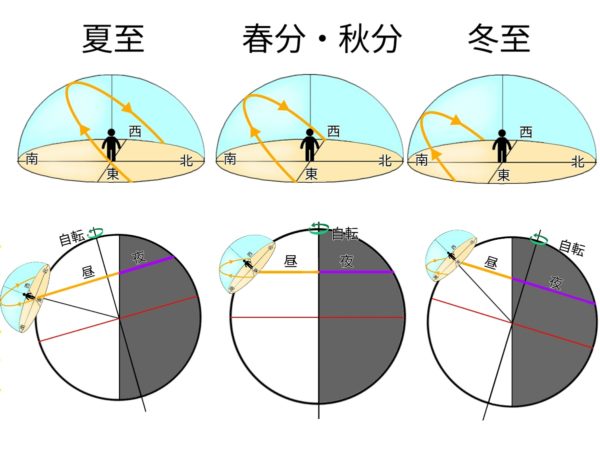

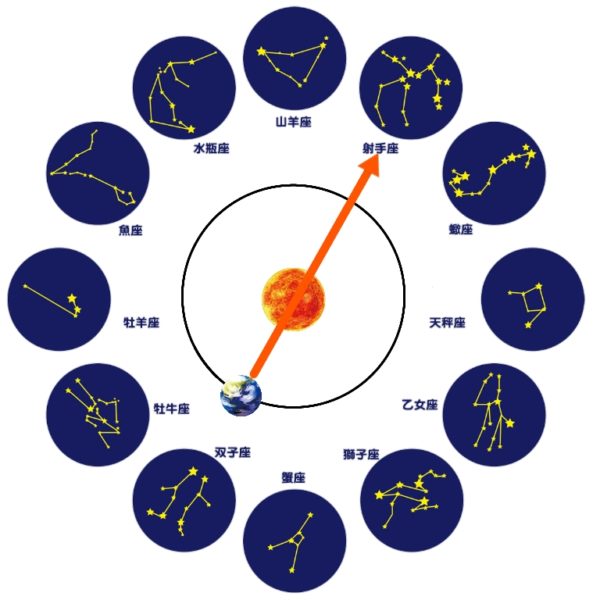

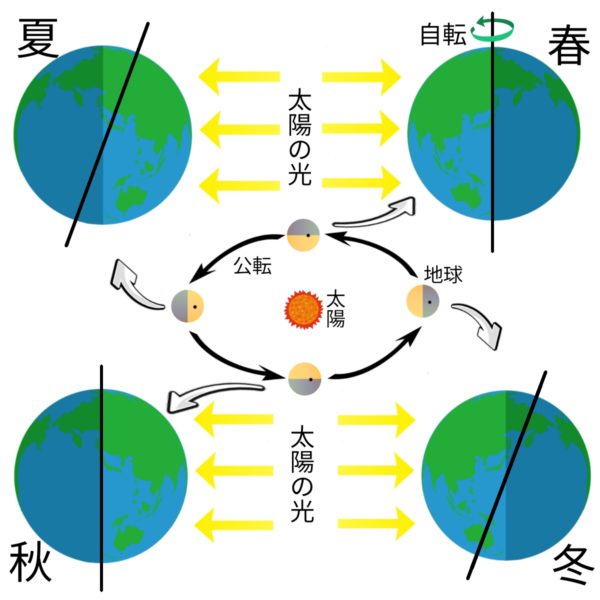

地球の公転と季節の変化

地球の一年の動き

地球は自転しながら太陽の周りを1年かけてまわっている。(公転)このとき、地球は公転軸に対して23.4°かたむいている。

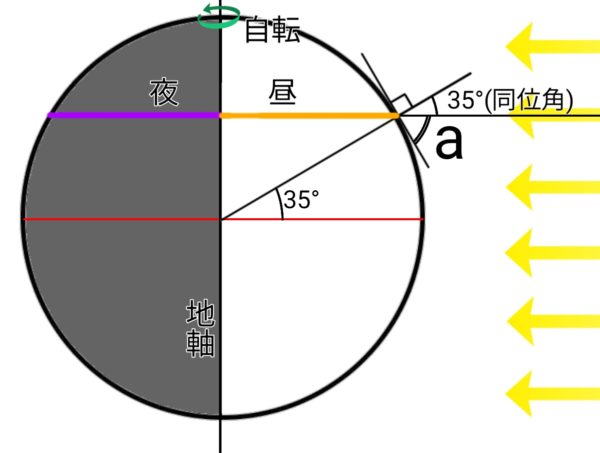

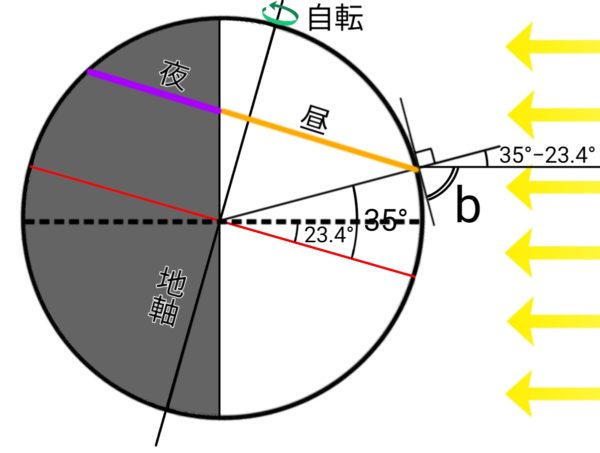

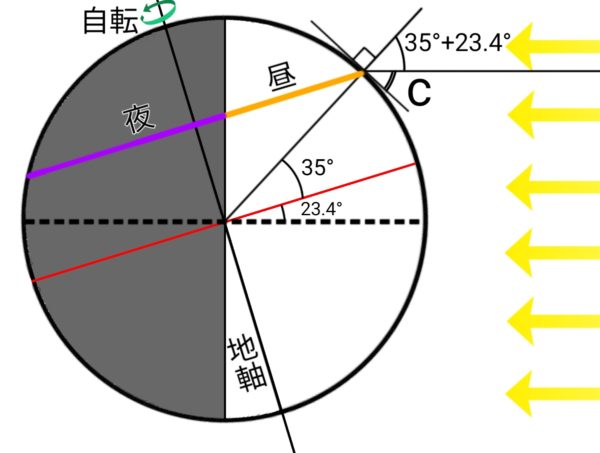

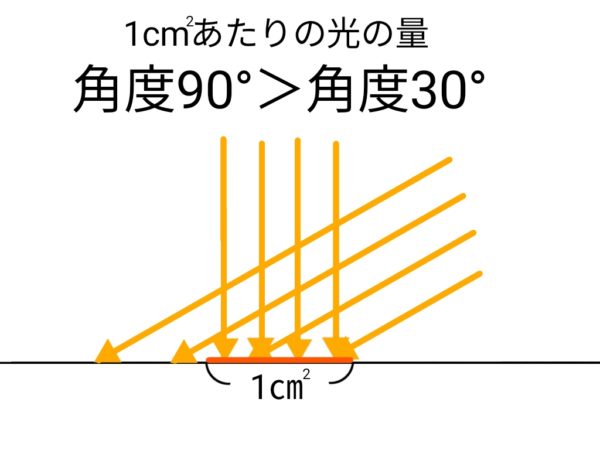

地軸の傾きと南中高度(北半球)

(春分・秋分)

昼夜の長さは同じ

太陽は真東から出て真西に沈む

南中高度(90-緯度)

(夏至)

昼間の長さが長い

日の出、日の入りは北より

南中高度(90-緯度+23.4)

(冬至)

夜間の長さが長い

日の出、日の入りは南より

南中高度(90-緯度-23.4)